1949年9月21日,这一天注定载入史册。中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。它如一座巍峨的里程碑,标志着崭新时代的来临。再次翻阅这一天的档案文献记录,会惊喜地发现首日人民政协大会背后有许多鲜为人知的故事。探寻这些珍闻轶事,仿佛能触摸到那个振奋人心岁月跳动的脉搏。

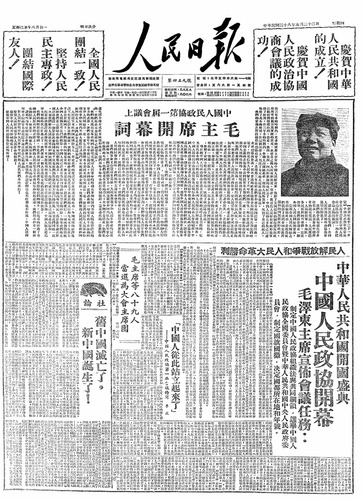

1949年9月22日《人民日报》第一版

会场内外的崭新布置

1949年9月21日,中南海焕然一新。

中南海正门新华门装点得格外庄严。二楼8根廊柱中间悬挂着6盏大红灯笼,二层挑檐正中间是中国人民政治协商会议会徽。会徽下方的横幅会标上,写着“中国人民政治协商会议第一届全体会议”17个大字。

进入新华门,会场二门和怀仁堂大门的挑檐处,都悬挂着“中国人民政治协商会议第一届全体会议”的会标。

走进会场,6根新油饰的朱红圆柱支撑着一个大红穹门,上面横幅用金字写着“中国人民政治协商会议第一届全体会议”。大会主席台上,正面是大会会徽,会徽两边悬挂着孙中山先生和毛泽东主席的巨幅画像,两边墙上各挂着一幅人民翻身主题的美术作品,一幅是《豆选》,另一幅是《民兵出征》。

休息室内,宫灯闪耀,红缎锦幛挂满墙壁。“新政协会议是全国人民大团结的标志”“建设中华人民民主共和国的伟大开始”“团结在毛泽东旗帜下前进”“人民民主专政胜利无疆”等标语,表达了中国人民的欢喜与兴奋。人民解放军各野战军敬献的锦幛上写着“我们永为新中国的捍卫者”“我们是新政协最忠诚的支持者”。华侨敬献的锦幛上“新政协、新中国、新华侨”9个大字,语重心长,体现了海外华侨的无限情意与信心。

多样而统一的代表们

开幕前,周恩来代表筹备会报告了各类代表的名额和到会人数。这份报告让人们对人民民主统一战线有了具体的概念。

来自解放区、待解放区、新疆、内蒙古,还有美洲、东南亚等地的600多名代表齐聚北平,出席大会。这些代表涵盖了主要的4个阶级、14个民主党派、9个区域单位、6个人民解放军单位、16个人民团体,还包括少数民族、海外华侨、宗教界人士以及特别邀请代表。这充分体现了人民的大团结,也是团结在中国共产党周围的人民民主统一战线的一次总检阅。

《新民报》记者魏廉在《人民政协开幕观礼记》中写道:

中国历史上从未有过这样的会议。老老少少都在毛泽东的旗帜下集结,为新中国而努力。83岁的司徒美堂是美洲老华侨,83岁的张元济老先生是商务印书馆的董事。黄绍竑和章士钊也从远道赶来。特邀代表中,来自绥远的董其武是最后补上的。只要依照人民的意愿,人民决不会拒绝任何人。

参会的代表中有好几对父子、母子、夫妇。陈已生和陈震中、盛丕华和盛康年是父子;何香凝和廖承志、廖梦醒是母子、母女;雷洁琼和严景耀、乔木(冠华)和龚澎是夫妇。不论年高83岁,还是年仅21岁,不论关系是父子、母子还是夫妇,这是全国人民的大团结。

89名主席团成员在主席台上“就位”

在我们的认知里,大会主席团成员通常在主席台上“就座”。但在人民政协开幕式上,主席团成员是在主席台上“就位”站立。

会议开幕前,周恩来副主席代表筹备会提议大会主席团89人名单及秘书长人选,获大会一致通过。

主席团89人涵盖多方代表:中国共产党、中国国民党革命委员会、中国民主同盟各7人;民主建国会3人;无党派民主人士4人;中国民主促进会、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟、中国新民主主义青年团各1人;各地区9人;中国人民解放军11人;中华全国总工会3人;解放区农民团体2人;中华全国民主妇女联合会2人;其他全国性人民团体8人;上海人民团体2人;产业界民主人士3人;国内少数民族、华侨民主人士各2人;宗教界民主人士1人;特别邀请民主人士11人。会议秘书长是林伯渠。

因场地受限,改造中南海怀仁堂作为中国人民政治协商会议第一届全体会议会场时,会场最多能容纳692人。主席台上仅设有宣讲台和记录员用的桌椅,未设主席团成员座位,所以主席团成员只能在台上站立“就位”。

此时,摄影记者抓拍到一张永载历史的照片。记者魏廉描述这一场景:毛泽东主席站在中间,两边站立着代表各党派各单位的主席团成员,向前伸展,宛如毛主席的两翼,特别凸显出居中者兼容并包、领导统一战线的气概。

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式开幕前,89名主席团成员在主席台上。

18分钟开幕辞41次掌声

记者魏廉对中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕式记述得很详细:水银灯炫目地照射着,全体肃立,奏着解放军进行曲,场外一声声的礼炮,使每个人都提起一种庄严的责任感。忽然,几声霹雳,大地震动,门外大雨如注。正好像安排下的节目,有意宣示中华人民共和国在大雷雨中诞生。

1949年9月22日为这次大会特别印发的“会刊”,也刊登了这样的讯息:当被通过的主席团登上主席台后,主席毛泽东宣布中国人民政治协商会议开幕。在这个庄严的时刻,军乐队齐奏人民解放军进行曲,同时在会场外鸣礼炮54响,全场代表一致起立,热烈鼓掌至5分钟之久。

关于这一天的天气,竺可桢日记记有:九月二十一日,星期三,(北平)晨晴,下午晴,晚八时至八时廿分雨雹,继以雷雨。

黄炎培日记记有:是夜,大雷雨,会毕,雨歇了。

在雷雨和接连54响礼炮的巨大轰鸣声中,毛泽东迈着稳健的步子,走上了举世瞩目的中国人民政治协商会议的主席台。

毛泽东宣读了由他亲自起草的开幕辞:诸位代表先生们,全国人民所渴望的政治协商会议现在开幕了。

话音刚落,掌声如暴风震摇全场。魏廉在《新中国在雷雨中诞生——人民政协开幕观礼记》中写道:

在十八分钟的致辞中,获得掌声四十一次。几乎每一个小段,每一句话都引起一阵掌声。而在掌声间歇全场肃静的时候,便听到“中国人从此站起来了!”

如雷般的拍手,震撼着整个会场。

在毛泽东的开幕词宣讲完,在长时间掌声中结束后,全场起立为在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们静默3分钟志哀。

两枚不同的徽章和纪念章

在中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕前,大会会务组以精细的筹划,为与会代表做了各项准备。其中《代表手册》把大会进行时会前、会中、会后的细节全部包括,在发现一些问题后,及时给参会代表以解答和解决。实际上,与《代表手册》同时发给每位代表的,还有两枚“人民政协”会议纪念徽章。

中国人民政治协商会议第一届全体会议纪念章

中国人民政治协商会议第一届全体会议会徽的设计制作,是新政协筹备会召开后的一项重要工作。这项工作由新政协筹备会常委会副秘书长齐燕铭负责。1949年7月2日,秘书长办公室第5次工作会议上,决定将会徽设计工作交给中南海布置科科长兼中南海俱乐部主任钟灵同志负责,会议明确会徽的含义为:“无产阶级所领导的以工农为基础的民主阶层大团结”。在钟灵同志的直接组织下,新政协会徽图案选定了由刚从东北调到华北大学三部美术系的张仃教授、国立北平艺术专科学校周令钊老师设计的由红星、齿轮、嘉禾、红旗和中国地图等构成的图稿。经几次反复修改,在得到毛泽东、周恩来、朱德和一些民主人士的认可后,最终完成中国人民政治协商会议第一届全体会议会徽的设计与制作。

与之同步的,是参会代表的代表证上都印制了会徽,每个代表的文件袋内有一枚中国人民政治协商会议徽章和中国人民政治协商会议纪念章。纪念章,铜质,通径3.2厘米,正面镌绘人民政协会徽图案,背面铸有“第一届全体会议”楷书铭文和三位数编号。纪念章的样式、比例、内容、要素等与人民政协会议徽章相同,唯一不同的是在徽章下部的“中国人民政治协商会议”全名下方有“纪念章”3个字。这是大会会务组为政协代表们精心设计制作的纪念品。

我们从当时拍摄的影像中看到,毛泽东在致开幕辞时,胸前佩戴着的是中国人民政治协商会议第一届全体会议徽章。

对十二位讲演者的“计时”

在第一天的大会上,中国共产党代表刘少奇、特邀代表宋庆龄、中国国民党革命委员会代表何香凝、中国民主同盟主席张澜、解放区代表高岗、中国人民解放军代表陈毅、民主建国会代表黄炎培、中华全国总工会主席李立三、新疆代表赛福鼎·艾则孜、特邀代表张治中、特邀代表程潜、华侨代表司徒美堂等代表依次发表讲演。

这一天,宋庆龄身穿黑色旗袍,格外端庄秀丽。开会前,她当选为大会主席团成员,并当选为主席团常务委员。她在发言演讲中说:“今天,中国是一个巨大的动力,中国的人民在前进,在革命的动力中前进。这是一个历史的跃进,一个建设的巨力,一个新中国的诞生!我们达到今天的历史地位,是由于中国共产党的领导。这是唯一拥有人民大众力量的政党。孙中山的民族、民权、民生三大主义的胜利实现,因此得到了最可靠的保证……在中国历史上,这是第一次有这样一个广大代表性的人民的集会,形成一个真正的统一战线,以执行共同纲领和组织一个真正的人民民主政府。”她强调“发展生产是当前政策的基点”,并对“政治方面”“文化教育工作”“国际阵线”等问题进行阐述,她还认为:“中国人民大众在革命斗争中已经和世界各人民政府及人民力量完全结合在一起了。这种人民力量的结合,已经改变了历史的均衡。这是以工人、农民和知识分子为主体的世界亿万人民的伟大力量。”最后,她又号召:“同志们,让我们现在就着手工作,建立一个独立、民主、和平与富强的新中国,和全世界的人民联合起来,实现世界的持久和平。”

参加大会的竺可桢记下了讲演者的发言时间:

刘少奇(14′)、宋庆龄(12′)、何香凝(15′)、张澜(11′)、高岗(18′)、陈毅(5′)、黄炎培(11′)、李立三(16′)、赛福鼎(16′连翻译)、张治中(11′)、程潜(9′)、华侨代表八十四老人司徒美堂(13′连翻译)。

即时号外和全红版印刷的报纸

有24位文字和摄影记者,对中国人民政治协商会议第一届全体会议进行了报道。这些记者们亲临大会,是亲历见证者,他们用不同的文体,对大会的情况进行了多角度的报道。《光明日报》以本报特写刊登《全国人民空前大团结!——记人民政协首届全体会议开幕式》并刊发《庆贺人民政治协商会议开幕》的社论,《进步日报》以《大会侧写》,记述开幕典礼;《文汇报》唐海记者以《占人类四分之一的中国人民站起来了》为题,写出人民政协开幕记;《工人日报》记者胡明《伟大的声音》;《新华日报》记者季音《中国人民大团结万岁——人民政协会议第一日》《毛主席在政协会上》;《东北日报》记者张沛《中国历史的新起点——记中国人民政协开幕盛典》;《新民报》先以加急电发出《人民政协隆重揭幕 会场气氛庄严伟大》,后又于27日刊发记者魏廉的《新中国在雷雨中诞生——人民政协开幕观礼记》;《河北日报》记者肖凤以《光芒万丈——记人民政治协商会议开幕式》;《人民日报》记者李庄以《“中国人从此站起来了”——中国人民政协第一届会议特写》,刊发在《人民日报》头版。

《解放日报》除报名改用红色印刷外,还在头版版面正中分三行印刷上镂空黑体字“庆祝中国人民政协开幕”。《江西日报》《皖北日报》《大众日报》《河南日报》则是所有版面都是红墨印刷。《湖北农民》用红色印刷报名和人民政协会议开幕外,还在报头处印有红色口号:中国人民政治协商会议万岁!中国人民的领袖毛主席万岁!《苏南日报》用红墨印刷报名和人民政协会议开幕外,在其报头两侧用红墨印了两句口号:为中国人民政协开幕而欢呼!为中国人民胜利,为新中国的诞生而欢呼!

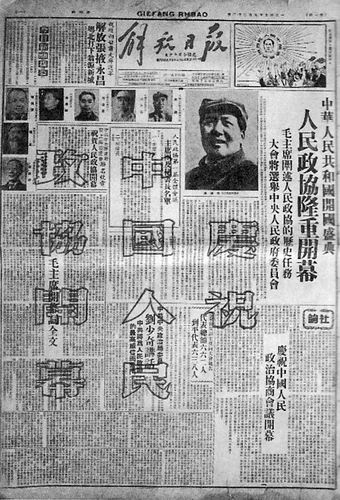

1949年9月22日《解放日报》头版

因当时没有时况直播,也没有如今媒体宣传的迅捷,中国人民政治协商会议第一届全体会议的情况,都是集中在第二天,即22日由广播播出或报纸刊发。作为最及时的报道,当为21日,即人民政协开会当日晚上,《冀鲁豫日报》发出的第一份中国人民政协开幕的号外。这是弥足珍贵的历史记忆。

(作者朱彥系西北政法大学教授、陕西省人民政协理论与实践研究会专家,闫树军系北京古都学会影像专委会副主任)